新築だけのまちだとどことなく面白みがありません。街の歴史や人々の記憶に刻まれた建物があるからこそ、街が豊かになると考えています。

しかし、空き家を活用するためには、どんな建物もいいかといえば、残念ながら除却が必要な建物もあります。

空き家を活用する前に、解決しないといけない様々な問題があります。

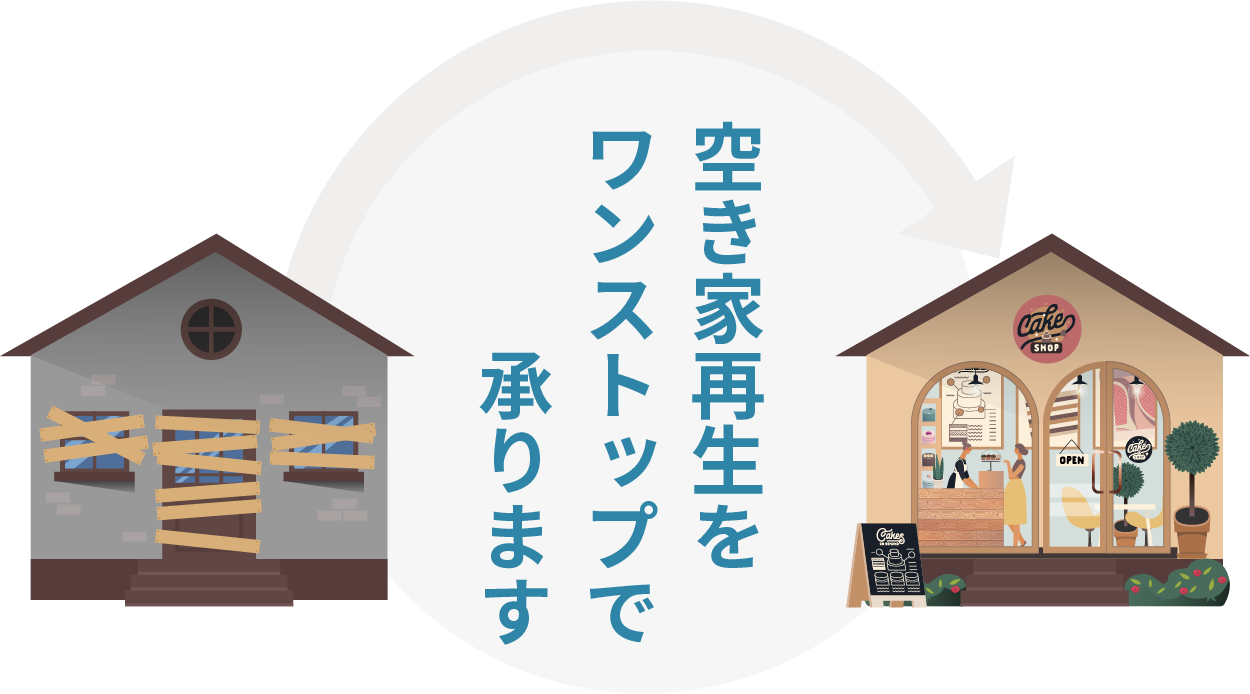

私たちは、空き家活用の相談、企画、施工、リーシングの業務を中心に、

空き家を活用することに必要な周辺業務も行っています。

空き家調査や課題解決のセミナーや先進事例見学会などと言ったものです。

よろしければ、他のページもご覧ください。

空き家活用にかかる費用はどのくらいかかりますか?

最初の相談と現地調査(大阪市内)は無料です。その後、活用意向がある場合は、劣化・耐震調査、プランニング、費用見積、工事と進みますが、劣化・耐震調査からは有料になります。規模や劣化程度などにより、また一部補助事業が活用できる場合がありますので、費用が発生する前にお客様にお示し、合意を得てから業務に入ります。

空き家活用以外の空き家に関する相談にも乗ってくれますか?

売却、賃貸は弊団体のメンバーが業務にあたります。解体、税務、法務などは、一般的な情報提供をしたのち、求めに応じて提携先をご紹介します。費用についてもお伝えします。

空き家活用にかかる地方自治体などの業務は実施していますか?

はい、空き家調査、地域の空き家活用や地域再生にかかる業務、空き家活用の普及啓発業務などの実績があり、承ることが可能です。また、必要に応じて国土交通省の補助事業を活用するための企画提案を行うこともできます。